志摩国は、古くから「御食つ国」と呼ばれたように、海からの食材を神様はじめ、旅人、そして土地人にまで提供し続けてきた海辺の地にあります。

海と人との関わりが、現在までどのように変化してきたのでしょうか。

3万キロの海岸線を有する本土と6千余の島々からなる、太平洋の離島である日本列島。そこに長い歴史と伝統を重ねながら住む人々を、私たちは海民と呼んでいます。

伊勢神宮には、鳥羽・志摩の海産物がたくさんお供え物として奉納されています。鳥羽国崎町の海女が獲ったアワビが鎌倉時代より神饌として奉納されています。神様は海産物が大好物なのです。

大漁と海上安全を願う海の祭りは三重の1000キロの海岸線に生き生きとした姿で見られます。海に生きる人々は、自然なる海のあらゆる事象に、八百万の神様が宿っていると信じて、畏敬の念をもって神々を祀っています。

1995年以降、日本は高度経済成長の下でモノの豊かな暮らしを得ました。しかしその引き換えに「公害」を引き起こし、陸上でも海でも多くの人間と無数の生きものの命が奪われました。

海の汚染、漂着ごみ、藻場の減少など海の状況はますます変わってきています。

鳥羽志摩の海女さんが採取した鮑は、

熨斗鮑にして神宮に献上します

伊勢湾では多くの魚介藻類がとれます

鳥羽の神島の漁師によって

独自開発された白鯨号

海女さんたちは竜神様を信仰しています

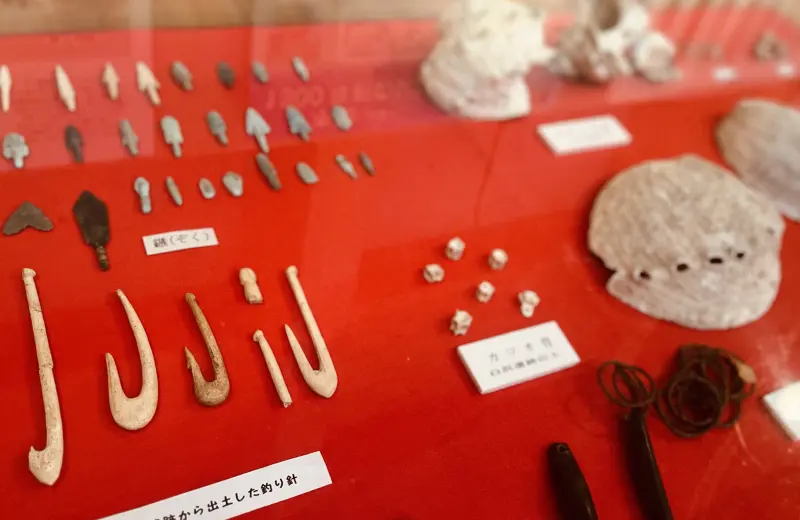

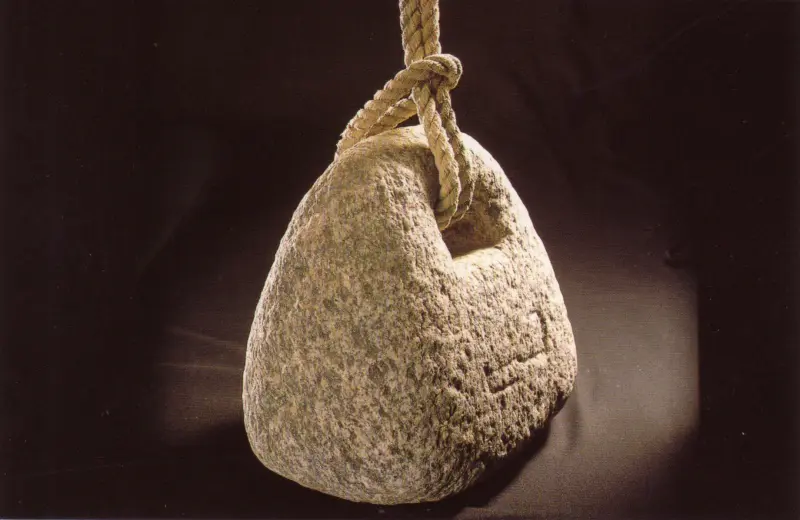

海の博物館近くの白浜遺跡から発掘された弥生時代の漁具から、昭和初期まで使われていた手作りの漁具など、実物資料が展示されています。海女漁、カツオ漁、イセエビ漁、定置網漁、カキ養殖業などの三重県内で行われている水産業について理解を深めてもらえます。

伊勢湾は豊かな漁場だった。2130平方キロメートルの広さを有する日本最大の湾「伊勢湾」は、木曽三川の豊かな水が森林から栄養分を運び込み、藻場を育て、魚介類を育てました。往古から、多くの漁師が暮らしを立ててきましたが、今は衰亡の危機にあります。

黒潮暖流の洗うこの海岸線は、季節によって異なる多種の魚群の群来を一網打尽にします。

かつてはボラ、ブリ網漁やカツオ漁で賑わいました。一方、磯場ではイセエビ漁やアワビを目的として海女漁が盛んでした。

「海女」素潜りでアワビ・サザエ・ナマコ・海藻をとる女性のこと。

志摩半島には、約514人(2022年海の博物館調査)の海女が今も元気に操業を続けています。女性の素潜り漁は、済州島を中心とした韓国と日本しかありません。

鳥羽の街並みの礎を築いた、戦国時代の九鬼水軍・九鬼嘉隆以降、旧鳥羽藩の城下町にあたる現・鳥羽市鳥羽周辺は、古来、海を媒介して人や物や盛んに行き来することによって栄え鳥羽の港は「風待ち港」として発展してきました。

秋口、一本釣りで獲った

「戻りカツオ」の味は絶品です

白浜遺跡は海民の豊かな暮らしの跡です

海女の魔よけの印

「セーマン・ドーマン」

日本最初の水軍大将

九鬼嘉隆の海城「鳥羽城」

50年前、日本の漁船はすべて木造船でした。日本列島に2万人以上いた船大工は、スギの木を船体に、ヒノキ、マツ、カシ、ケヤキなどで補って漁師が使いやすい、丈夫で早く走る船を造っていました。

今は、FRP、エンジン、電子機器をそなえた船に変わ利、船大工の数はわずかになってしまいました。

収蔵庫にならぶ100艘の木造船たちに、あなたは木の息吹を感じませんか。

船大工が造り、長い間漁師や船乗りと海の上で働いてきた船は、いま静かに休んでいます。

船に納められた神様「船霊さん」

一本の木をくり抜いて造られる丸木舟

船大工道具マイラ

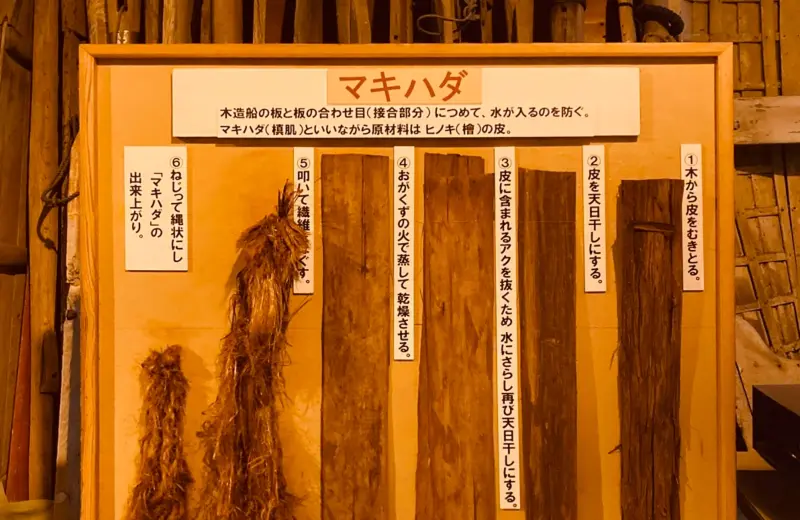

木造船の技術とともに消えたマキハダ

「まず資料ありき」を海の博物館は、博物館活動の基本においています。

2024年3月現在、実物資料の所蔵点数は63,175点(件)。資料分類目録で見られるように、民俗資料が大半を占めており、うち6,879点の国指定重要有形民俗文化財を含んでいます。

資料収集範囲は原則として、三重県の海に面した市町村、中でも漁村に重点をおいていますが、「船」「海女」などに関しては、国内はもとより海外にも資料を求めています。

海の博物館では、資料収集にあたって資料に対する偏見を最小限にするよう「どんなモノでも集める」ことを心がけています。

ノリキリ

ドンビカゴ

シビツキ

ツリバコ

ギジバリ

ウツボカゴ

デッコロボ

クリイカラ

| 分類項目 | 点 数 | 内 容 |

|---|---|---|

漁撈用具 |

4,684点 |

海女道具、磯浜漁具、釣漁具、網漁具、突き漁具、捕鯨用具、壺・筒・籠漁具、海苔養殖具、魚類養殖具、貝類養殖具 |

水揚・加工用具 |

559点 |

水揚用具、畜養具、計量販売用具、鰹節加工用具、鰯加工用具、海藻加工用具、製塩用具 |

漁具製作用具 |

792点 |

釣糸・網糸製作用具、釣針・沈子製作用具、網製作修理用具、鍛冶屋道具 |

船関係用具 |

639点 |

船体、船模型、船付属具、船上生活用具 |

漁業鑑札等 |

19点 |

漁業鑑札、船鑑札、証書等 |

信仰儀礼用具 |

186点 |

ご神体、神棚、お札、お守り、祭礼用具、縁起物 |

合 計 |

6,879点 |

| 分類項目 | 点 数 | 内 容 |

|---|---|---|

海女道具 |

960点 |

海女具(県内)(県外)、その他の潜水用具) |

磯浜漁具 |

998点 |

貝採具、藻採具、ナマコ・ウニ・魚漁具、その他の磯浜漁具 |

突き漁具 |

477点 |

ヒシ具、離頭銛 |

捕鯨用具 |

81点 |

クジラモリ、その他の捕鯨用具 |

網漁具 |

3,388点 |

刺網、曳網、地曳網、抄網、桁網、投網、その他の網漁具 |

釣漁具 |

8,805点 |

カツオ・マグロ釣具、タコ釣具、イカ釣具、一本釣具(手釣)等 |

壺・筒・籠漁具 |

643点 |

タコ壺、筒(状)、籠(状)、その他の小漁具 |

養殖用具 |

1,853点 |

ノリ・ワカメ養殖具、貝類養殖具、魚類養殖具 |

水産加工用具 |

1,491点 |

カツオ節加工具、イワシ加工具、海藻加工具等 |

水揚販売用具 |

1,036点 |

水揚用具、蓄養具、計量販売用具・商業、魚体等計測用具 |

船関係用具 |

5,568点 |

船体、船模型・船玩具、船付属具、船上生活用具等 |

漁具製作修理具 |

7,395点 |

釣糸・網・網製作具、釣針・沈子製作具、鍛冶屋道具等 |

生活用具・農具 |

17,032点 |

衣類・装飾具、食器・食物保存具、調理具、住具、運搬具等 |

漁業鑑札等 |

372点 |

漁業鑑札、船鑑札、その他の鑑札、証書等 |

信仰儀礼用具 |

5,160点 |

ご神体・神棚、お札・お守り、祭礼用具、縁起物、〆縄等 |

河村家資料(生活) |

794点 |

|

北尾家資料(製作) |

341点 |

|

松平尚資料(参考) |

131点 |

|

下村家資料(釣具) |

250点 |

|

考古資料 |

150点 |

石鏡黥骨、白浜遺跡、だんだらぼし遺跡、シンガイ遺跡等 |

図面・パネル資料 |

3,753点 |

地図、船図・漁具図、拓本、掛軸、ポスター・貼紙等 |

参考資料 |

3408点 |

標本、模型・レプリカ等、灯台レンガ、美術作品、標識類等 |

合計 |

63,175点 |

| 分類項目 | 点 数 | 内 容 |

|---|---|---|

映像音声資料 |

88,998本 |

映像フィルム(8、16mm)、8VTR・VHS・ベータ、スライドフィルム、プリント写真、音声テープ |

絵葉書資料 |

6,364点 |

写真・絵葉書資料、森家寄贈資料 |

古文書資料 |

8,363点 |

鳥羽市小浜漁協文書、鳥羽市安楽島漁協文書、鳥羽市浦村地下文書、阿児町向井義貞文書、南島町奈屋浦漁協文書、志摩町山本治郎平文書、尾鷲市岩崎治平文書 |

図書資料① |

21,926冊 |

単行本、双書、事典類、雑誌、論文等、研究誌、統計書、目録貴重書、パンフレット |

図書資料② |

22,335冊 |

志摩マリンランド寄贈図書 |