特別展示室

2023.7.15 (土) 〜 11.23 (木•祝)

特別協力

伊勢エビは“三重県のさかな”に指定される、本県を代表する海産物です。

漁獲方法には刺し網をはじめ潜水漁、カゴ漁など様々な漁法があり、秋期~初春にかけての旬の味として食されてきました。また他のエビと同様、髭のような触覚があり、加熱した時には曲がった腰に赤い体色となることから、長寿や幸福の願いを込めるアイテムとして、祝い膳や慶事の飾りに利用してきました。さらに身をとったあとの殻は子どものはしかの薬として利用されるなど、単なる豪華な食材としてだけではなく、日本人の生活と多様に関わってきました。

当地域だけではなく、日本全体で食文化・信仰とも関係の深い伊勢エビを通じて、人と海との密接な関係、海産物の伝統的な利用と奥深い魚食文化、多様な漁撈習俗などについて学んでいただければ幸いです。

■主催:鳥羽市立海の博物館 後援:鳥羽磯部漁業協同組合 特別協力:船の科学館「海の学びミュージアムサポート」

伊勢エビは食卓にあがれば住民はもちろん、伊勢や鳥羽志摩へ訪れた旅人たちを喜ばせ、当地域の海産物や魚食の豊かさの象徴的な存在となってきました。本章では、伊勢エビの漁獲や流通、食利用などに関する歴史的な資料、現代の伊勢エビアート(段ボールアート・彫刻など)や、伊勢エビを利用した伊勢志摩の土産物などを展示します。

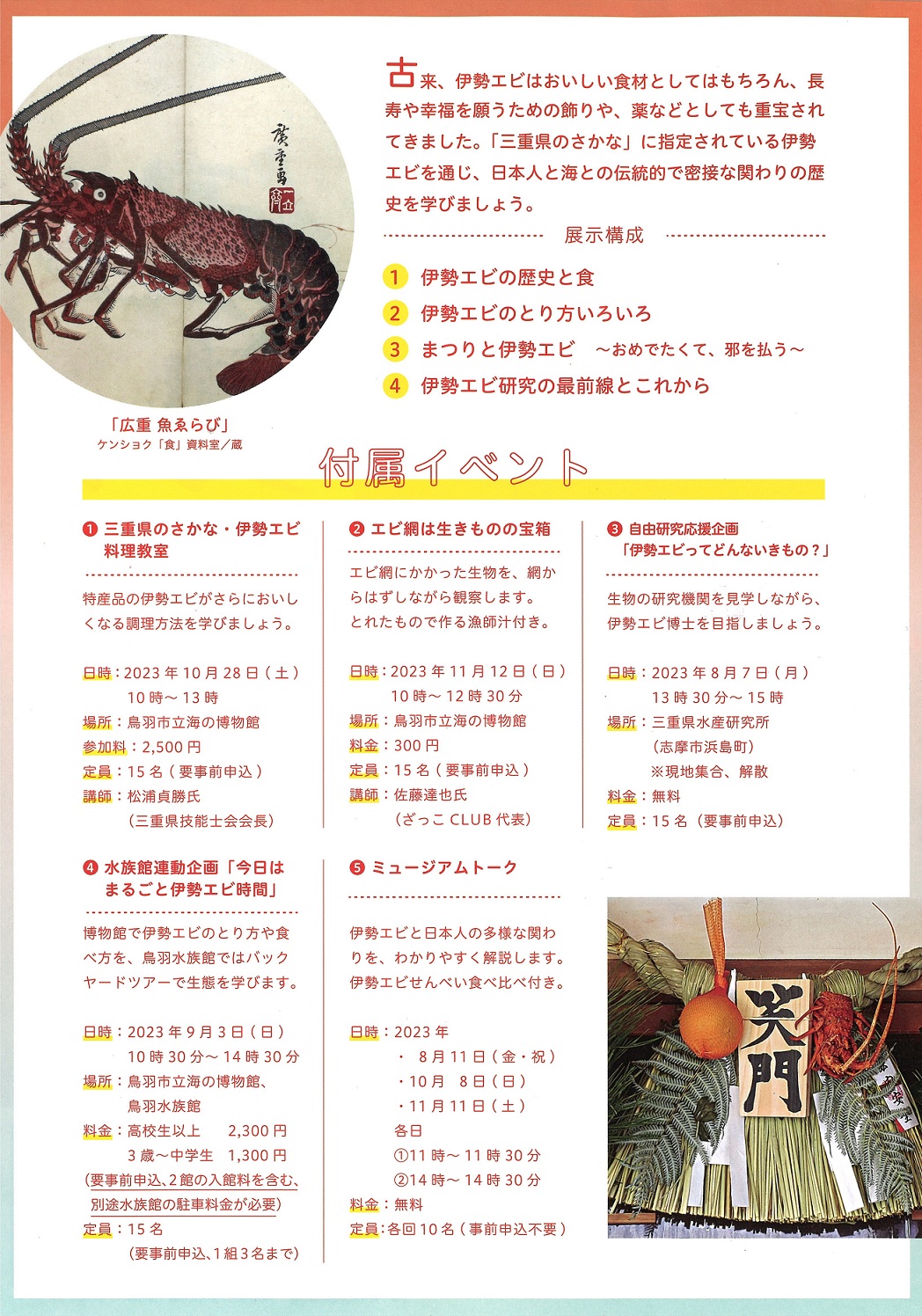

■画像1「広重魚ゑらび」の伊勢エビの図

伊勢エビは主として刺し網(獲物を仕掛けた網に絡ませる漁法)で漁獲しますが、ほかにもカゴや海女の潜水漁でもとられ、当地域には天敵であるタコで驚かせて逃げ出したところを漁獲する、全国的にも珍しいとり方があります。本章では、伊勢エビ漁に実際利用された漁具を、素材や形状の変化も含めて多数展示しするとともに、漁師たちによる資源ほどのための取り組みについても紹介します。

■画像2 まるでクモ?伊勢エビの幼生

本章では、漁村における祭礼や儀礼、まじないなどで使用される、伊勢エビを利用したまたはかたどった道具類を展示し、日本人の信仰と海の生物との密接な関わりを解説します。志摩市浜島町で行われる“伊勢えび祭り”で使用される神輿も展示予定。

■画像3 伊勢エビが付いた、しめ縄とアラクサ

三重県では伊勢エビの資源保護や増産に向けて、専門機関において日々研究が続けられています。生まれたての幼生の段階ではエビとは似つかない透明なクモのような形状をしているなど、その生態も非常に興味深いものです。そこで、三重県水産研究所等の協力を得て、伊勢エビ研究の最新の成果やその生態をわかりやすく解説し、海の生きものの生態に興味を持っていただきたいと思います。

■画像4 喧嘩する伊勢エビ

伊勢志摩の特産品。伊勢エビがさらにおいしくなる調理法を学びましょう。

●場所 体験学習室

●参加料 2500円(入館料込)

●定員 15名(要事前申込)

●講師 松浦貞勝(三重県技能士会会長)

海から引き上げた刺し網(エビ網)にくっついた生きものを、網からはずしながら観察します。とれたもので作る漁師汁付。運が良ければ伊勢エビ汁になるかも。

●参加料 300円(入館料別)

●定員 15名(要事前申込)

●講師 佐藤達也(ざっこCLUB代表)

生物の専門研究機関である三重県水産研究所(志摩市浜島町)を訪れ、伊勢エビ食性や習性、成長過程ほか最新の研究内容をわかりやすく解説してもらいます。自由研究どうしよう( ;∀;)というあなた!これに参加すれば大丈夫!

●場所 三重県水産研究所(現地集合、解散)

●参加料 無料

●定員 15名(要事前申込)

海の博物館にて漁法や食利用について学び、鳥羽水族館にて特別なバックヤードツアーで生態や食性、成長過程などについて学習します。

●場所 鳥羽市立海の博物館、鳥羽水族館

*海の博物館集合、水族館へは参加者各自にて移動手段を確保

●参加料 高校生以上2300円、3歳~中学生1300円

*2館の入館料含む、別途水族館の駐車料金が必要です

●定員 15名(要事前申込、1組3名まで)

展示内容をより深く理解してもらうための、担当学芸員による解説です。食や信仰、芸術など、伊勢エビと日本人の生活との多様な関わりを、わかりやすく解説します。伊勢エビを材料にしたおみやげお菓子の食べ比べ付き。

●参加料 無料

●定員 各10名