わたしたちの原郷である

海、漁村の文化を伝える博物館です

海女や漁、木造船、海の祭り、海の環境など、

海に関する約6万点(含 国指定重要有形文化財6879点)の

民俗資料を所蔵し、展示しています。

伊勢志摩国立公園の美しい海、鳥の声あふれる緑に囲まれた海の博物館で

”海と人間”の長くて深い歴史を感じとってください。

| 1953 | 昭和28 | 財団法人東海水産科学協会設立 初代理事長石原圓吉 漁業振興と漁村青年教育を目的とする。 |

| 1969 | 44 | 海の博物館開館準備委員会活動開始(漁村資料の収集を始める) |

| 1971 | 46 | 海の博物館 鳥羽市鳥羽1-23-11に開館 開館と同時にSOS(Save Our Sea)運動を全国呼びかける ★【開館時資料点数:1,196点】 |

| 1972 | 47 | 三重県第5号登録博物館に知事登録 |

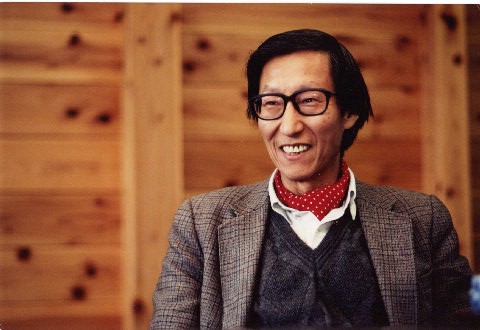

| 1973 | 48 | 二代目館長 石原義剛就任 季報『海と人間 海女 ―海に生きる人々―』発行 年報『海と人間 Ⅰ』発行 |

| 1974 | 49 | 「合成洗剤追放運動」を三重県漁連などともにはじめる。 |

| 1977 | 52 | 国民宿舎・付属研修施設「あらみ荘」を併設 |

| 1981 | 56 | 「国指定・重要有形民俗文化財」に関する資料調査を開始 ★【資料点数:5,890点】 |

| 1983 | 58 | 贄浦のボラ網漁の「ミト舟」完成進水、ボラ網漁の再現を行なう 文化庁調査官「国指定・重要有形民俗文化財」の点検を開始 ★【資料点数:7,142】 |

| 1985 | 60 | 「伊勢湾・志摩半島・熊野灘の漁撈用具」6,879点、国の重要有形民俗文化財に指定 |

| 1986 | 61 | 鳥羽市浦村町に全面移転を計画 ★【資料点数10,841点】 |

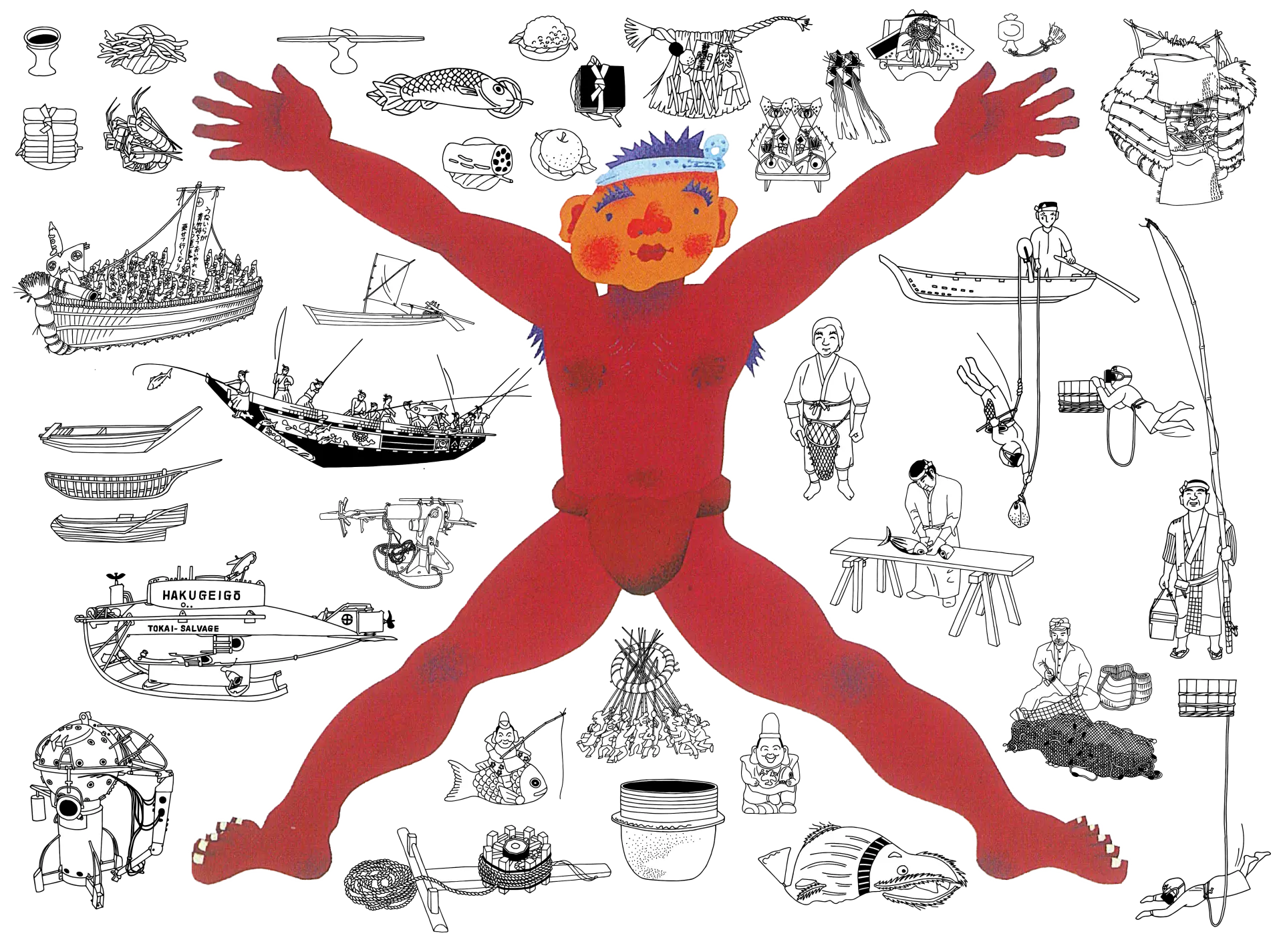

| 1988 | 63 | 開館15年記念出版「漁の図鑑」を発行 鳥羽市浦村町大吉1731に「重要有形民俗文化財収蔵庫」着工(国費、県費、市費補助事業) 研究棟の着工(平成元年7月31日完成・研究部門の移転を開始) |

| 1989 | 平成1 | 「あらみ荘」閉館 「重要有形民俗文化財収蔵庫」完成(10月より資料の収蔵を開始) ★【収蔵資料点数:14,078点】 |

| 1990 | 2 | ★【収蔵資料点数:17,113点】 |

| 1992 | 4 | 新海の博物館開館(現在地に全面移転) 復元した八丁櫓の一本釣漁船「大吉丸」でカツオ漁再現(その後、展示B棟に展示) 「日本文化デザイン賞」受賞(海の博物館) ★【収蔵資料点数:27,478点】 |

| 1993 | 5 | 「芸術選奨新人賞」受賞(美術部門 設計者 内藤廣) 「三重県建築賞 知事賞」受賞(施工 大西種蔵建設) 「日本建築学会賞」受賞(建築設計 内藤廣) 「吉田五十八賞」受賞(建築設計:内藤廣 水辺の彫刻:小清水漸 扉絵の造形:松田研一) 「鳥羽ロータリークラブ職業活動」表彰(海の博物館 資料室) |

| 1994 | 6 | 「三重県文化奨励賞」受賞(海の博物館) ★【収蔵資料点数:34,921点】 |

| 1996 | 8 | 海の博物館開館25周年『海守りエビス像』の建立 ★【収蔵資料点数:40,223点】 |

| 1997 | 9 | 「三銀ふるさと三重文化賞」受賞(海の博物館) |

| 1998 | 10 | 体験学習館完成(日本財団助成による) 「日本公共建築百選」(建設省)に選ばれる |

| 1999 | 11 | ★【収蔵資料点数:48,357点】 |

| 2001 | 13 | 海の博物館開館30周年 |

| 2003 | 15 | カフェテラス「あらみ」増築 秋篠宮殿下ご夫妻「流木アート展」をご見学 |

| 2004 | 16 | ★【収蔵資料点数:54,982点】 |

| 2005 | 17 | 「日本の建築空間100選(新建築)」に選ばれる ★【収蔵資料点数55,651点】 |

| 2009 | 21 | 第1回「日本列島 “海女さん” 大集合」を海の博物館を中心に開催 ★【収蔵資料点数:57,790点】 |

| 2010 | 22 | 海の博物館 館長 石原義剛「海洋立国推進功労者」表彰 |

| 2012 | 24 | 「SOS200号」発行・終刊 |

| 2013 | 25 | 「海とにんげん&SOS」Vol.1発行 |

| 2014 | 26 | ★【収蔵資料点数:59,595点】 |

| 2015 | 27 | 海の博物館の収蔵資料が60,000点になる |

| 2017 | 29 | 「海の博物館」が鳥羽市立となり再出発 |

| 2018 | 30 | 三代目館長 平賀大蔵就任 伊勢志摩国立公園協会「石原円吉賞 特別賞」受賞(前館長 石原義剛) 海の博物館内に三重大学が「海女研究センター」開設 |

| 2021 | 令和3 | ★【収蔵資料点数:63,000点】 |

| 2021 | 3 | 海の博物館開館50周年 |

| 2022 | 4 | 日本建築学会「JIA25年賞」受賞 |

石原圓吉

旧海の博物館

新海の博物館 棟揚げ式

石原義剛

鳥羽市立化スタート